纪念赵孟頫逝世700周年专题

——赵孟頫的秋声

秋天是一个富有诗意的季节,能引发许多思考和怀念。今年是赵孟頫(1254年10月20日—1322年7月30日)逝世700周年,围绕其人其艺的研究、讨论一直热度不减。因其身世遭际特殊,内心复杂矛盾、敏感多情的艺术家气质,时时流露于其诗书画中,其中尤以“秋声”为著:其诗状秋景、写秋情;其借古人之酒杯,浇心中之块垒,书杜甫《秋兴诗》、欧阳修《秋声赋》、潘岳《秋兴赋》;其画《鹊华秋色图》描绘秋的清旷高洁……这些独属于赵孟頫的秋天的兴味,成为解读其人其艺的一个剖面。书法报特邀书法学者、作者以笔墨抒怀,从赵孟頫诗书画中寻绎“秋声”。

——编者

纪念赵孟頫逝世700周年

专题(上)一览

◆ 一个人的秋愁 ■ 朱以撒

◆ 侧身天地一儒冠 ■ 侯军

◆ 读侯军《天地儒冠歌》有感——兼为赵孟頫逝世七百周年作 ■陈浩

◆ 鹊华秋色 永驻人间 ■ 吴梅影

◆ 郁郁苍苍写秋声/读赵孟頫行书《秋声赋》卷 ■ 王堂兵

◆ 赵孟頫《汲黯传》临习心得 ■单公俊

◆ “大俗大雅”的坚守 ——以赵孟頫《湖州妙严寺记》风格创作有感 ■ 郭裕文

◆ 赵管留韵——各地书家以赵体书赵诗,以礼敬700年前的翰墨风雅

一个人的秋愁

■朱以撒

又是一年秋风起。看了一篇文字,其意是赵孟頫四十多岁经过华山、鹊山,如果待下来不走了,不往大都那边去了,那他的诗风、书风会不会有其他的变化?因为他还有二十多年的时光。如果一位南方人,他始终呆在南方,对于秋日的景致,感觉还是与北方人有差异的。秋日的南方依旧万卉殊态,与夏日并无二致。但北居者已经觉察到秋日的清寒,肆于笔下,成为内在情性的托寄。南方的四季通常是草木青翠郁郁葱葱的,是北方草木的枯落,使文士迅速展开了秋愁。

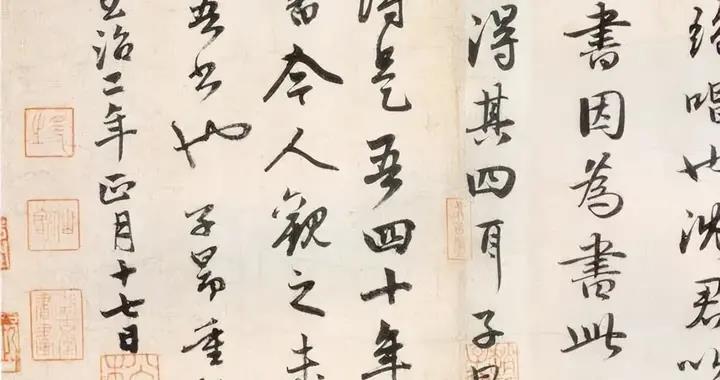

赵孟頫行书杜甫《秋兴诗》卷

元至元十九年(1282年)书

规格 23.5cm×261.5cm

上海博物馆藏

由于赵孟頫的身份、经历为人所知,围绕他的诗来论说,也就不免从他的身世说起,再说变故后的人生。这样因人释诗当然不会有错舛,却也没什么自见。知人论世,似乎都要如此这般结合在一起才算有据可援。这么一来,赵孟頫的人生也就成了一个大筐,往里边投放即可,譬如紧扣他的人生,把他的人生烙印嵌到诗、文中来解读,那就变得简单教条,索然无味,完全忽略诗、文自身的美感,使人不能有更多的想象,不能产生破坚发奇、无理而妙的意外。诗文解读是不是都要囿于人生、围绕人生来解读,显然是无一定之规的。诗无达诂、书无达诂,理应如此。

文士于春秋两季尤触情性,尤其是秋辞,比春辞明净爽朗,还有一些被秋风吹裂的缝隙,塞满愁绪。任何一个寻常的文士,在古典的岁月,对于时光的流逝,尤其是消逝了一大半的秋日里,都会自觉地阐发,或深或浅,或长或短,表达对于秋的感慨。这和现代栖息在高楼林立空间里的人全然不同,他们接触草木,虫鸟,河声岳色,敏感之至。我们通过悲秋的文辞,看到古人的内部世界的脆弱和复杂,也看到他们在外部世界中的无奈和惆怅——积累了春、夏两季的愁苦,此时逢秋,风起色变,一下迸发出来。

赵孟頫行书潘岳《闲居赋》(局部)

无书年款

台北故宫博物院藏

作为文士,总是要有一些可感的、可宣泄的契机,秋日至,正其时矣。它们被文士及时地记录下来,它们可能就是我们平素看不到的,小可怜、小遗憾、小感伤,都因为小而特别饱满。不必言说诗人身份、地位,只当是一个无名文士寄于世上的一抹痕迹。不妨说,没有这些痕迹,我们无从比较出今人与古人在面对秋色、品咂秋意、迎迓秋风时的差异。

记得有一位研究者找了一个很独特的角度,即精神创伤书写,研究英国女作家伍尔芙的作品。我以为其合理之处在于,人的肉体和内心都是有创伤的,尤其是精神成长过程中,必然有创伤于其中,王羲之有创伤,颜真卿有创伤,苏东坡有创伤。大创伤、小创伤,不可能是完好无损的。尽管时日飞逝,有的人的精神成长史很辉煌,忽略了曾经的伤痛,后人也难以还原和再现,但在当时的诗文中,不能不体现出来——对于一位有感即发于笔下的人来说,完全可以溯流寻至。

人之于创伤,一是隐忍,二是纾解。如阮籍,算得上隐忍的高手了,很多创伤只能遮掩着不为人所知,让它们烂在肚肠深处,只是感叹:“终身履薄冰,谁知我心焦。”如果一位精神创伤的文士,又肯以诗文面对世界,我们还是可以从诗文中看到他是如何释放伤痛,尽管难以化解困境,也于治愈创伤无济于事。但是它作为宣泄创伤的一种形式,凝聚了他对人生际遇的真切诉求,确实能使读者窥探其中的成因,体验忧思之美。

赵孟頫行书苏轼《后赤壁赋》卷(局部)

元大德五年(1301年)书

台北故宫博物院藏

对比其他文士来说,赵孟頫的纾解方式可谓比同时代文士丰富。才华超常,兼精诗文书画,可任意驰遣其中一项,亦可合而为之,多样融通,表达复杂的创伤性意象。在他如此之多的秋诗中,以伤怀为载体,秋日意象是向下的、向晚的、荒凉的、残破的。在这里,取《至元壬辰由集贤出知济南暂还吴兴赋诗书怀》诗,就可以梳理出赵孟頫的某一些向往。

五年京国误蒙恩,乍到江南似梦魂。

云影时移半山黑,水痕新涨一溪浑。

宦途久有曼容志,婚娶终寻尚子言。

政为疏慵无补报,非干高尚慕丘园。

多病相如已倦游,思归张翰况逢秋。

鲈鱼莼菜俱无恙,鸿雁稻粱非所求。

空有丹心依魏阙,又携十口过齐州。

闲身却羡沙头鹭,飞去飞来百自由。

这首诗劈头就是怨叹。一个人京国蒙恩五载,不感激豪荡,反而认为是一个错误。这是赵孟頫一个无法摆脱的大愁,此后的许多忧愁,真要寻根,都可寻绎于此。这个死结无从解,日子也就只能这般过下去。尽管赵孟頫表达了仕途厌倦,疏慵政务,身心如一个多病者那般羸弱,却不能解脱,徒生羡情——想当年晋人张季鹰在洛阳为官,见秋风乍起,便想起家乡苏州的美味鲈鱼,马上化为行动,弃官回乡了。而今又是秋风乍起,鲈鱼、莼菜一如既往地鲜美,自己也有张季鹰这般念头,却也只能是念头而已。真不如一只沙头鹭飞来飞去,一啄一饮,何其自由自在。

赵孟頫《鹊华秋色图》(局部)

元元贞元年(1295年)作

台北故宫博物院藏

一个有精神创伤的文士,有时似乎不作痛了,可秋风干裂,还是再一次撕开创口。这就是一个人在秋天里的现实。

赵孟頫的不少秋诗,似乎都是在夜里完成的。一个人长夜无眠,意示着思虑不息,侵入了本该安眠的时段。这种引导,阅读者相应地想象秋夜里一个文士是如何孤独:“秋风动林叶,夜雨滴池荷。孤客睡不着,乱蛩鸣更多。”“徘徊白露下,郁邑谁能知。”“夜久不能寐,坐来秋意浓。”“念子已独寐,无人相与言。”“披衣步中庭,仰视河汉白。”“隐忧从中来,起视夜何其。”“雨声滴夜清漏长,朱帘金幕浮新凉。”“兴逐秋风发,愁随秋夜长。”如此等等。一个人在万籁俱寂的秋夜里醒着,坐起来,听着风声雨滴,蛩唧鸟鸣,他的愁思有多少。愁思说起来是俗世中人都具有的,没有谁可以超脱俗世而蹈虚超逸。于是各自化解。有的化解了,有的永远都不能化解,赵孟頫就是这后者,郁积成大。从另一个角度看,赵孟頫也给后人留下了愁绪中的修辞之美,凄清的、哀婉的、无助的——看不到内心的振作,或者追求,只能循此辙轨继续下去。当然,他也有开心的秋日,在《秋日即事》中写道:“今日秋色好,天高景不暄。清飙动林薄,凉意满丘樊……”可惜的是,开怀转眼消逝,愁云弥漫上来。

赵孟頫《汲黯传》册页(局部)

赵孟頫的秋诗和他的书法,美感截然不同。他的书法如同烂漫春色,清风拂柳,蛱蝶穿花,很有一点贵妇气度,也有端人佩玉的韵致。书法作品的欣赏让人感到他处优履闲的适意,标会兴举的潇洒。春风得意,欢悦无量,尽从笔端溢出。按某些惯常说法,易代之际,人生有大变故者,字法理应如朱耷、傅山那般,奇点、怪点、扭曲点、不循常轨。但套用在赵孟頫身上就不灵了。他走在一条纯正的通途上,是可以修己安人的那种气度。这也说明每个人都是独异的,只能按个案说道。

经典的奇妙之处就在于它能作用于每一个时代的人们。对赵孟頫的书法的体验,是有普适的美感的。而他的秋诗,却达不到普适的效果,只是少数人的兴致,在拨开语言的外壳时看到了世道人情,看到了一个值得悲悯的文士——这比阅读他的书法,会有更深刻的意味。

赵管留韵

——各地书家以赵体书赵诗

以礼敬700年前的翰墨风雅

曹元伟 行书赵孟頫《和子俊感秋五首之一》小品

樊利杰 行书赵孟頫《次韵冯伯田秋兴·其一》中堂

雷径直 楷书赵孟頫《晓起川上赠友》中堂

张利安 行草赵孟頫《次韵冯伯田秋兴》二首条幅

彭双龙 行书赵孟頫《古风十首·其六》中堂

朱宇华 行书赵孟頫《和子俊感秋五首·其二》中堂

刘宏卫 行书赵孟頫《次韵子俊》中堂

姚宏宇 行书赵孟頫《和子俊感秋五首·其三》扇面

李锐 行书赵孟頫诗二首小品

张军 行书赵孟頫《和姚子敬秋怀五首·其三》横幅

孙超 行书赵孟頫《次韵齐彦学士中秋雨后玩月》横幅

易中华 楷书赵孟頫《咏怀六首·其一》小品

作者:书法报

来源:今日头条

免责声明:文章/图片来源于互联网。熊猫叶作为化妆品行业信息共享平台,部分内容转自化妆品行业媒体以及网络新闻媒体,仅作传递信息用,不以盈利为目的,并尊重原创,如有涉及版权等问题,请及时与我们联系处理。