写在前面的话:邓散木先生的《篆刻学》有“课徒稿”性质,所以,他的很多东西是有强烈个性在内的,他所说的某些“真理”性的东西,往往需要站在其他流派的角度重新审视,比如“运刀”这一章,先生所讲,只讲“切刀”,对冲刀完全不提,这实际上不是完整的篆刻运刀,而是邓散木先生的或流派的篆刻运刀。不论如何,我们紧扣原著,一点点读下去:

运刀之法,有单刀,有双刀。单刀,在画之正中下刀,刻细白文用之。如图:

(单刀正入的印例)

我们举吴昌硕先生的“破荷”一印为例,印中文字,纵向笔画,多是正锋单刀,这是典型的细白文。就是一刀过去,就是一个笔画。但相对来说,邓先生讲的,是一刀一刀切刻过去。但正锋直入的单刀是无疑问的。

双刀在画的两侧下刀,刻粗白文及朱文用之。如图:

(双刀刻朱文及粗白文)

刻朱文自然不用说,需要在线条两侧都用刀,不然无法凸出线条;刻粗白文,因为线条较粗,单刀无法呈现效果,只好在线条的两侧都刻一刀(如果是切刀,就是无数连续的切刻)才能达成想要的线条效果,我们分别举了例子。

此外又分“单入”,“双入”,“侧入”,“正入”四种。单入,谓以刀锋之一角入石,如图1;“双入”谓全刀入石,如图2;侧入谓侧刀干以入石,如图3;正入谓直刀干以入石,如图4。

(四种刀势)

图1是两种单刀角入石的刻法,只以刀锋一角入石(有说内刀角或外刀角),图2是双刀角入石的刻法,其实就是沿着需要刻的线条垂直或斜着将刀刃全部入石,垂直入石如图4,斜着入石如图3。

右述六者皆其体,其用则惟一“切”字而已。“切”,或由外而内,如图5;或由内而外,如图6。

(切刀的两个运刀方法)

不管是向内切进,还是向外切进,完全视个人习惯而定,至于用侧锋还是正锋,内刀角还是外刀角,也看个人用刀习惯。总之是要表现出印面我们想表现出来的效果为止。

印面文字,有直笔,有折笔。直谓纵笔及横笔,侧笔,折,谓圆笔,及笔画之转折处。作书有天地,绘画有上下,惟治印则字有后先,文无顺逆,无论其为横笔或侧笔,一例视同直笔,只将印石旋转,以就刀势而已。

刻印与书法、绘画又有区别,是谓“字有后先,文无顺逆”(我们在《说文》课程里说过“文”与“字”是不同的),也就是说,印面上的字有先后顺序,但是字的每笔每划刻时却没有先后顺序或没有硬性要求,书写文字的笔画顺序,不见得是刻印的笔画顺序(这一点,我们建议仍然依照笔画顺序来刻,以期保证更好的书写性,而避免工艺性)。

但印石是可以旋转的,这与书法绘画不同(也有倒着写字或绘画的特例),这给刀功熟练的印人提供了方便的可能。

一段运刀动作描述之后,邓先生引用了陈目耕先生《篆刻针度》里的一段话:

刀有顺逆,手但能顺锋切下,不可逆转,若欲逆时,须转印以迎手,不可任便概作一顺,若顺逆紊施(应为‘始’,邓先生手误),不分向背,则刀法多殊,而阴阳乱矣。

陈目耕先生《篆刻针度》几乎全盘抄袭明代篆刻家徐上达的《印法参同》,他的这段话,对于篆法熟练的用刀熟手,参考价值也不大。倒是邓先生在这段文字之后的一段小案(按),值得关注:

(陈目耕《篆刻针度》)

刀法须择宜而施,一印之成,决不能拘拘于一种刀法(此论详下节)。即就刀论刀,亦当依理为归,由外而内,由上而下,乃成直画,则其刀势亦自应由外而内,由上而下。既已转石迎手,即须转刀就势,如必顺锋切下,不可逆转,则真画之顺逆斯紊矣。

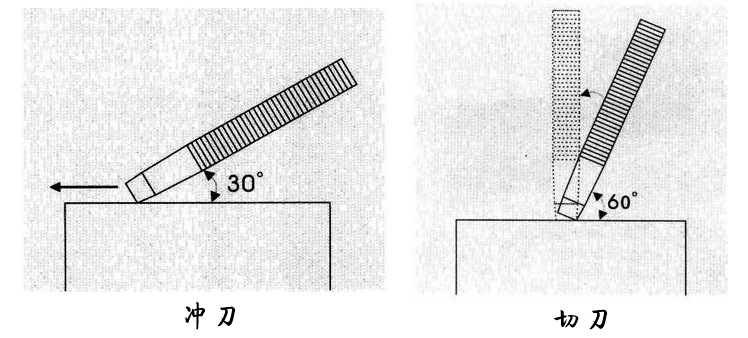

(冲刀与切刀基本刀法)

一方印,决不可能用某一种单一刀法完成,即便是齐白石的单刀印里,也往往有冲切交用的情况。但邓先生在他主张的切刀刀法里,夹杂这样一段话,足见,他也不是专守切刀不变的,也是冲、切、披、削交相互用的。

(刀法的相关因素)

其实,刻印的刀法,抛开冲、切刀法不谈,我更赞成吴昌硕先生所说:“我只晓得用劲刻,种种刀法方式,没有的。”(见于陈巨来先生《安持人物琐忆》第8页)

(吴昌硕大师像)

说白了,刻印刀法,就是把石头上不需要的石头刻下来,达成印人心中所想要的印面效果罢了。至于,究竟是什么样的效果,却取决于印人综合修养的高下。

但是邓先生这一段如何运刀的讲解,对于初学者倒是有启发作用,初学者的确可以先从切刀入手,因为它一刀入石之后,刀程短,有支撑,好控制。近代大家,几乎无一不是从切刀入手学习篆刻的,比如赵之谦、徐三庚、吴昌硕、黄牧甫、齐白石、王福庵……

(【细读《篆刻学》】之57,部分图片源自网络,版权归原版权方所有)

作者:谈艺录

来源:今日头条

免责声明:文章/图片来源于互联网。熊猫叶作为化妆品行业信息共享平台,部分内容转自化妆品行业媒体以及网络新闻媒体,仅作传递信息用,不以盈利为目的,并尊重原创,如有涉及版权等问题,请及时与我们联系处理。